4.2 アンケート設計

マーケティングにおける記述的リサーチアプローチとして広く用いられれているのが、質問紙(アンケート)調査である。マーケティングにおける調査や研究では行動データ等では捉えきれない消費者の態度や知覚について知ることを目的とする場合も多い。このような目的を達成するため、これまでの研究では伝統的に質問紙調査によって情報を得てきた。質問紙調査とは、データ収集のための構造化された手法で、回答者が回答する一連の質問(書面または口頭)から構成される。質問紙調査は、研究者と回答者との間のコミュニケーションとして捉えられる。

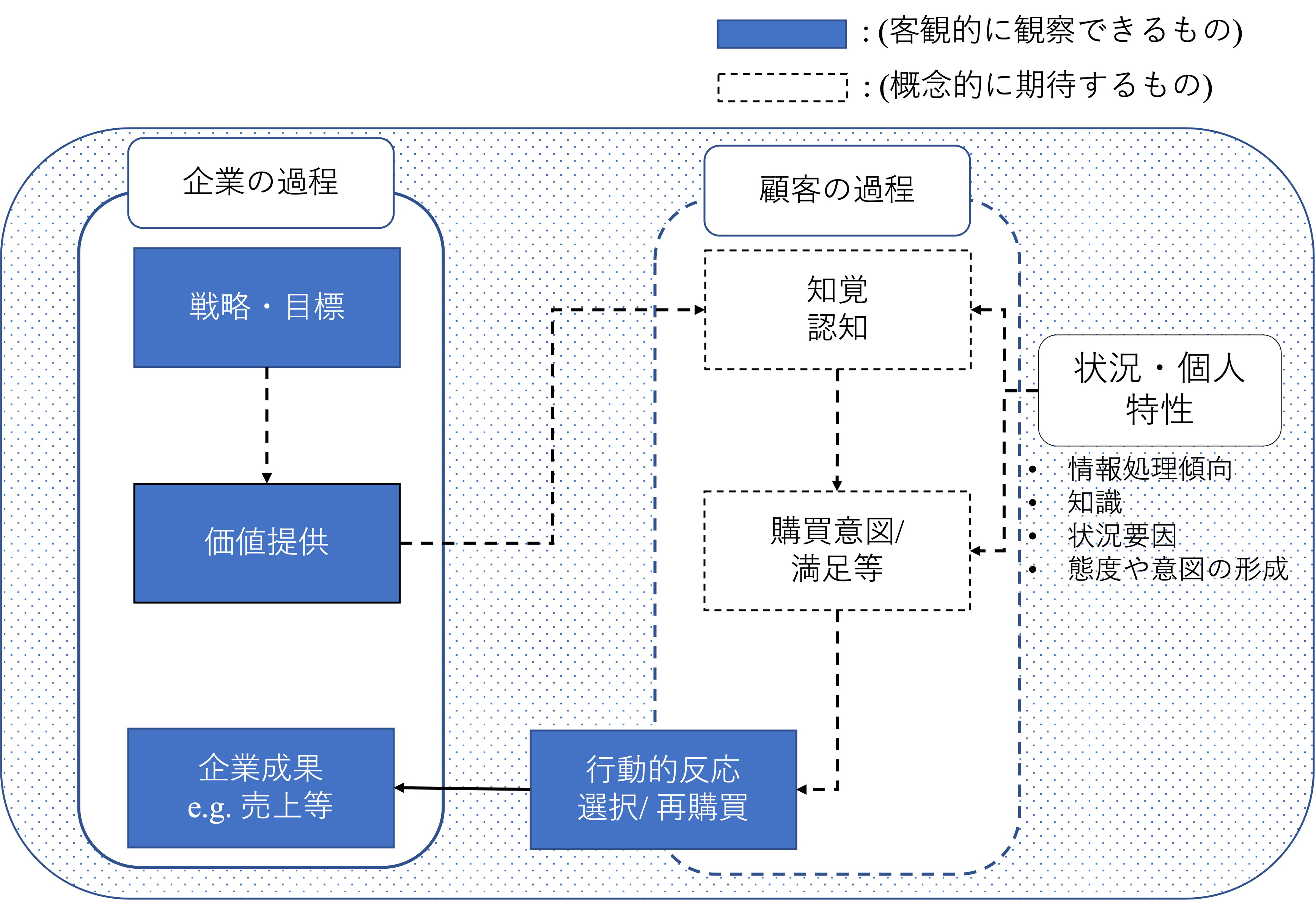

オンラインでの通販サイト(例、Amazon)やプラットフォームサービス(例、Google)が大規模化しデータ収集・分析能力が向上したことによって、現代のマーケティングでは(購買、クリック、検索などの)行動を捉えたビッグデータ分析が盛んになっている。一方でGoogle社が運営するYoutubeでの動画視聴中にアンケートの回答を求められた経験のある方も多いのではないだろうか。データ収集・分析能力に長けるGoogleがなぜわざわざアンケートという古典的な方法を用いるのだろうか。この点について本資料では、アンケート調査には得意な領域があるのだろうと考える。企業のマーケティング施策とその成果のプロセスについて、以下の図のように簡易的に示す。

企業は自社の戦略・目標に基づいて具体的なマーケティング・ミックスを策定し顧客へ価値を提供する。客観的データとしてはその提供物(品質・価格、広告など)に対する反応(購買、買い物かごへの選択など)として観察できる。しかしながら、どのように/なぜその行動に至ったのかという消費者の内的な心理的プロセスについては観察できない。たとえばYoutubeにおいて提示される広告動画をどのアカウントが何秒視聴し、その後リンクをクリックしたか否かは行動として確認できる。しかし、その広告によってどの程度の視聴者がその企業を認知または記憶したのか、もしくは好意的な態度を形成したのかという心理的過程における行動への先行要因については観察できない。そのため、Youtube内において、「以下のリストのうち知っている企業は…」というようなアンケートが行われるのだと考えられる。言い換えるとアンケート調査は上図内顧客の過程における点線部分に関する調査を得意とするのだと考えられる。一方で、「企業による施策が消費者の行動的反応や企業成果へ与える直接的な効果を判別したい」というような目的の研究では、アンケート調査は適切ではないと考えられる。自身の着目する研究課題に適したリサーチ方法を採用する必要がある。

なお、観察可能な行動に基づく調査・分析方法も点線で示されているプロセスを無視しているわけではない。経済学的なアプローチでは、個人の意思決定に関する首尾一貫性についての仮定を満たすことで個人の選択行動が自身の効用を最大化するような合理的な意思決定として分析・再現・予測できるという理論を用いる。つまり、観察できない人間の内的プロセスにおいては理論的なモデル化を行うことで対応し、観察可能な刺激(提供物の属性など)と選択行動との関係についての分析を分析を行う。このようなアプローチにより消費者の効用関数や市場の需要関数を推定し、「仮に価格がxx円からyy円に変化したら個人の選択確率や市場での需要量はどのように変化するか」を予測できることも可能になる。このことからも、アンケートが一方的に優れているもしくは劣っているということではなく、研究者自身が持つ理論的な視点や研究課題に応じて適切な調査・分析アプローチを採用することが求められる。

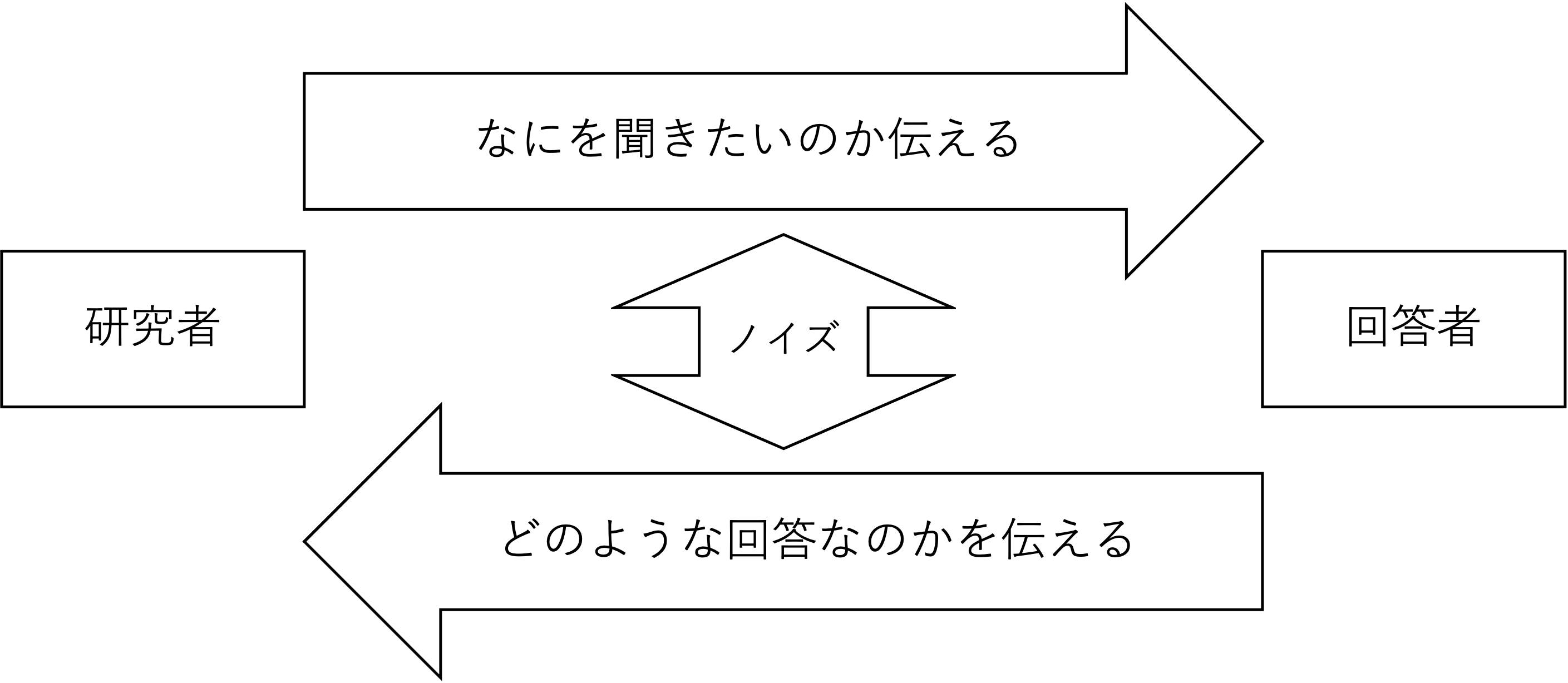

質問紙調査では、調査者が求める情報を、回答者が回答できる一連の具体的な質問に変換することを目的とする。調査の実施において研究者は、回答者が相互コミュニケーションに参加し、協力し、面接を完了するように意欲を高め、動機を与え、奨励すると同時に、回答誤差を最小化する必要がある。研究者はこの双方向的なコミュニケーションにおいて、下の図のようなノイズが生じることを理解し、それを削減する努力を講じることが求められる。

アンケートによるデータ収集は、社会科学における「人を対象にした研究」に該当するため、人を対象にした研究としての研究倫理規則を守る必要がある。例えば、一橋大学における研究倫理規則は以下のリンクから確認できる(https://www.hit-u.ac.jp/academic/research_ethics/index.html)。ここでは、主に調査協力者の身体的・精神的負担を最小化し、彼らに不利益が生じないよう留意する必要がある。また、データを収集する際には、研究対象者から同意(インフォームド・コンセント)を得る必要がある。インフォームド・コンセントにおいては、、調査を行う主体、目的、調査により得た情報の管理方法、公開有無や方法について明示し、この条件について回答者から許諾を得る必要がある。ただし、大規模な無記名アンケート調査など、研究者が、回答者から個人名を記載した形の同意書を得ることが困難な場合がある。その場合は慣習として、調査開始前に上記の点について説明し、調査回答へ進むことで同意を得たことと代替する事が多い。ただし、このような対応方法に関する適切性の議論も、時代の経過とともに変化することが考えられるため、研究倫理については研究者自身が継続的に学習し、適切な手法を採用していくことが求められる。以下は、実際に田頭が使用したアンケートにおけるカバーレターであり、インフォームド・コンセント文の例である。

アンケートのデザインは主に以下のプロセスを経る。

- 質問トピックを決める

- 質問と回答方式を決める

- ワーディングを決める

- 質問の順番を決める

- アンケートのレイアウトや装丁を決める

- プレ調査の実施

- アンケート(本調査)の実施

上記のステップに対し、ここではまず質問と回答方式について説明する。なお質問トピックは、研究課題に深く関わるため、本資料にてすでに議論されている内容を参照してほしい。アンケートでは、主に自由回答式質問、選択肢型質問、尺度型質問、といった方式の質問が用いられる。自由回答式質問は、回答者が自身の言葉で自由に回答できる質問であり、回答に関する事前の選択肢は設定されていないタイプの質問である。回答者は、このような質問に対して一言で簡潔に回答するか、詳細に長く回答するかなど、回答方法に裁量を持つことになる。例えば、「出身はどちらですか?」という問いに対して回答者は、「東京都」と都道府県レベルで答えることも、「東京都町田市」と市区町村レベルで答えることも可能である。また、典型的な自由回答式質問の例として、理由や動機を問う設問がある。例えば「なぜ、この航空会社を選びましたか?」といった質問に対して回答者は「機内食」のように一言で回答することも、長い文章を用いて回答することも可能である。選択肢型質問は、回答者に質問に対する回答のための2つ以上の選択肢を与え、その選択肢から択一させるものである。例えば、回答者の特定のサービスの利用経験について「1. はい、2. いいえ」からいずれかを選ばせたり、学歴について複数の選択肢から一つを選ばせるというものがこのタイプの質問に該当する。

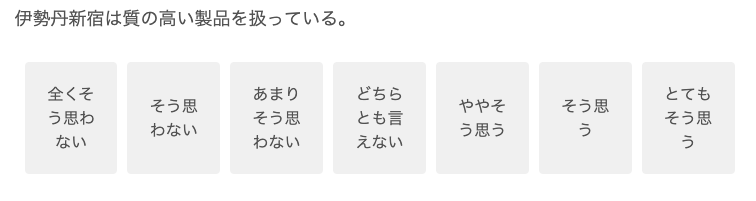

一方で尺度型質問は、消費者による企業への態度や満足などを捉えるためにマーケティング分野で広く用いられている質問方式である。ここでは、ある質問に対する点数を回答者に選ばせることで、その質問で捉えようとしている性向の程度を測るものである。尺度の形成方法としては、グラフィックを用いるもの、項目別に評価するものなどが存在するがここでは、マーケティング領域で広く用いられている項目別評価尺度について説明する。項目別評価尺度においてよく用いられる尺度はリッカート尺度とSemantic differential (SD) 法と呼ばれる尺度である。リッカート尺度では、調査者は回答者に文章を提示し、回答者がその文章の内容にどの程度同意するかについて情報を得る。設問では、「全くそう思わない,…,とてもそう思う」や「全くあてはまらない,…,とても良くあてはまる」という選択肢について5点尺度や7点尺度で回答させることが多い。以下は、7点のリッカート尺度による質問の例である。

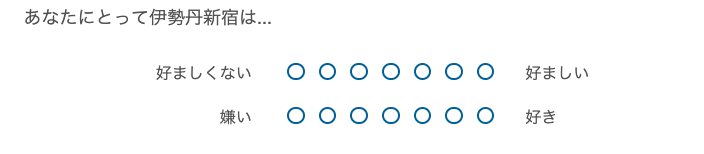

一方でSD法は、両極の意味を持つ一連の尺度を用いて、回答者の評価を得る方法である。例えば、「冷たい-温かい」や、「弱い-強い」というような対極にある言葉を両極に設定して、5点や7点尺度によって回答を得る方法が一般的である。以下は、7点のSD法による質問の例である。

マーケティングにおける研究では、アンケートを通じて、顧客満足や企業態度などの抽象度の高い構成概念を捉えようと試みることも多い(南・小野, 2010)。その場合、研究者は複数の質問項目を用いてひとつの概念を捉えるが、このような項目の扱いには、専門的な知識や先行研究による知見が必要になる。例えば、2010年代以降よく用いられる概念に、消費者によるブランドエンゲージメントがある。ブランドエンゲージメントは「消費者が特定のブランドをどの程度自分自身の一部のように大事に捉えているか」を表す概念である (Sprott et al., 2009, p. 92)。このような抽象的な概念は多面的な視点から包括的に捉えるが多く、例えば Sprott et al. (2009) では、以下の8つの質問項目を用いて、ブランドエンゲージメントを捉えていた。

- I have a special bond with this brand.

- 私はこのブランドと特別なつながりを持っている。

- I consider this brand to be a part of myself.

- 私はこのブランドを自分の一部として考える。

- I often feel a personal connection between this brand and myself.

- 私はこのブランドと自分自身の間に個人的な関係を感じる。

- Part of me is defined by this brand in my life.

- 私の人生の一部はこのブランドによって規定されている。

- I feel as if I have a close personal connection with this brand I most prefer.

- 私が最も好きなこのブランドとは、まるで個人的な関係を持っているかのように感じる。

- I can identify with this brand in my life.

- 私の人生において、このブランドに共感できる。

- There are links between this brand and how I view myself.

- このブランドと私自身との間には繋がりがある。

- This brand is an important indication of who I am.

- このブランドは、私がどういう人間かを示す重要なものである。

このことから、研究者は、包括的かつ多面的な概念を、より具体的な複数の質問を使って様々な側面から捉えようとしていることが伺える。このような構成概念を用いた分析では、概念を構成する項目の合計値や算術平均を用いて、ひとつ合成変数を作成することでその後の分析に用いる場合や、共分散構造分析(Covariance-based Structural Equation Modeling: CB-SEM)という高度な手法を用いることがある。しかし、本書では共分散構造分析は扱わないため、別のテキスト等を参照してほしい。また、複数項目によって構成概念を捉える場合、それらの項目が十分に似ているか(共通の概念に寄与しているか)をチェックする必要がある。そのようなチェックにおいては、探索的因子分析や確認的因子分析が用いられる。探索的因子分析については、本書の後半で扱う。一方で、確認的因子分析は、通常共分散構造分析の一種として扱われることが多い手法なので本書では扱わない。